온 동네 다, 소문냈는데 아직 모르는 이가 있을까봐 한 자 적자면 “쉬고 있습니다, 쭉~”. 휴가다. 20년 넘게 인권운동하며 몇 달 쉬거나 여행 다니기도 했지만 365일이라는 알짜배기 하루하루를 선물받은 건 처음이다. 쉬기로 결심한 즈음에 심하게 휘둘리고 있었다. 인권이란 것이 ‘누구나 누려야 할 기본적 권리’이기 때문에 문제 있어 찾아오는 이들 삶이란 벼랑 끝이다. 벼랑 끝 사람들을 스무 해쯤 만나며 병이 쌓였다. 괜찮은 줄 알았는데 툭하면 눈물이 났고 툭 치면 다리가 꺾였다. 쉬어야겠다, 생각할 때쯤 세월호가 찾아왔다. 내 고통이 그들 고통보다 클까 싶은 생각에 또 달리게 되었다. 아픈 줄 알지 못했다. 의사 선생이 그랬다. “설사한 지 6년째네요. 죽고 싶으세요?”

논리가 없으면 예의라도 있어야

‘반도체 노동자의 건강과 인권지킴이, 반올림’ 활동가들이 휴가 다녀온 것에 대한 언론의 논조가 우습다. ‘집회를 대리인들에게 맡기고 피서를 다녀왔다’ ‘농성의 절박함은 사라지고 이제 피서를 갈 정도로 ‘일상’이 된 것이다’라는 둥. 삼성 보도자료를 받아썼는지, 토씨 몇 개 바꾼 기사가 넘쳤다. 노는 처지에 노는 사람 변호에 나서야겠다는 마음이 불끈 쏟았다. (왜 안그러겠나, 할 일도 없는데!)

글을 쓴 이들은 서울 한복판에서 단 하루도 한뎃잠 자보지 않았을 것이다. 맨바닥 잠이란 도시의 소음과 진동을 온몸으로 받아안는 경험이다. 장마가 시작되면 속옷까지 곰팡이가 핀다. 햇살이 달궈놓은 보도블록 열기의 깊은 밤을 아는가. 새벽 4시쯤 나타나는 취객의 눈물은 얼마나 깊으며, 진상인지….

그런 것을 300일쯤 해야 하는 사람들의 동기란 무엇인지, 성찰도 고려도 없다. ‘삼성에 반대하기 위한 이유만 남았다’는 얄팍한 기사에는 논리도 없지만, 인간에 대한 예의도 없다. 따뜻하거나 시원한 아랫목 놔두고 뭐가 좋다고 거리 잠을 청할까?

223명이 희귀질병에 걸렸다. 그중 76명이 죽었다. 반올림이라는 민간단체에 제보된 수만. 그런데 삼성은 약속을 지키지 않았다. 제대로 된 사과도 피해자를 중심에 둔 보상도 하지 않고 있다. 이뿐만 아니라 여전히 돈이면 다 된다는 태도로 피해자들을 갈라치기하고 모욕한다.

이런 상황인데 농성 그만두고 집으로 돌아갈까? 과학과 의학이 반도체 백혈병의 위험성을 밝히지 못할 때, 내 딸이 죽었고 우리 아버지가 죽었다는 제보가 반올림의 싸움을 만들었다. 그런 이들의 비명을 외면하라고? 삼성에 대한 반대를 위한 반대라고? 고작 그런 이유로 맨바닥에서 300일 잘 수 있는 체력과 인내심이 당신에게는 있는가?

인간이기에 존엄하게 살기 위해 타인의 고통을 눈감지 못하기에 버티는 시간에 대한 폄훼가 가당치도 않다. 그런 노고를 알기에 인권재단 ‘사람’의 활동가들이 ‘연대’했다. 반올림 활동가들이 쉬게 하기 위해 또 다른 활동가들이 바닥에서 잠자며, 할애한 시간이었다. 개돼지가 아니기 때문에 나눈 고통이었다. 타인의 아픔이 내 마음으로 전이되는, 외면할 수 없는 감정 때문에 말이다. 그것을 근대 시민혁명 이후 ‘박애’ ‘우애’ ‘연대’라 부른다. 누구들 언어로는 ‘외부세력’의 ‘불순한 의도나 침투’ 같은 것이겠지만.

그동안 굿럭!

누군가의 위험신호를 외면하지 못해 살아가는 이들에게도 레드라이트를 끌 시간이 필요하다. 잠시라도 쉬고 놀며 76명의 죽음을 잊는 시간이 필요하다. 그러나 어쨌든, 변명과 변호도 여기까지. 나는 당분간 ‘Thaad가 온다 할지라도!’ 스위치를 꺼두기로 했으니. 그동안 그대여, Good luck.

2016.7.28 한겨레 21 노땡큐

박진 다산인권센터 상임활동가

잘 알지도 못하면서

'활동 > 입장•성명' 카테고리의 다른 글

| [논평] 익산약촌오거리 택시기사 살인사건 - 진실을 마주할때에만 아픔을 멈출 수 있다. (0) | 2016.09.29 |

|---|---|

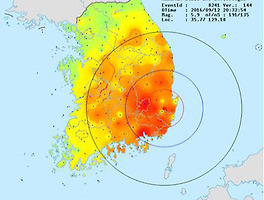

| [인권단체성명] 계속되는 지진, 안전할 권리를 요구한다! (0) | 2016.09.22 |

| [기고]"노조가 있었다면 그렇게 죽지 않았겠죠" (0) | 2016.07.29 |

| [세월호]세월호 특조위를 응원하는 인권단체들의 기자회견 (0) | 2016.07.26 |

| [논평]검찰의 '삼례 나라슈퍼 강도치사 사건' 항고 포기를 환영한다. (0) | 2016.07.12 |